"Me encantó! Recomiendo totalmente este libro para desconectar de la rutina!!"

— Diana Artemisa (Compra verificada en Amazon España)

Sé el primero en enterarte de las novedades, eventos y nuevos lanzamientos.

Suscríbete ahora

"Me encantó! Recomiendo totalmente este libro para desconectar de la rutina!!"

— Diana Artemisa (Compra verificada en Amazon España)

(Письмо к ученому соседу)

Aldea de Bliny-Siédeny

Querido vecino:

Maxim… (he olvidado su apellido paterno, tenga la bondad de excusarme por ello). Excuse y perdone a este viejo viejales y a esta absurda alma humana por atreverse a importunarle con sus lamentables balbuceos epistolares. Hace ya un año que tuvo usted a bien fijar su residencia en esta parte del orbe, en vecindad con este hombre menudo que sigue sin conocerle, y a esta deplorable libélula a la cual usted no conoce.

Howard Phillips Lovecraft, más conocido como H. P. Lovecraft, nació el 20 de agosto de 1890 en Providence, Rhode Island, Estados Unidos, y murió el 15 de marzo de 1937 en la misma ciudad. Su nombre está ligado de manera inseparable al género del horror cósmico y a la literatura fantástica, siendo hoy considerado uno de los escritores más influyentes del siglo XX dentro de la narrativa de terror. Sin embargo, durante su vida apenas logró reconocimiento y murió en la pobreza, lo que convierte su historia en un ejemplo clásico de cómo la posteridad puede transformar la obra de un autor olvidado en un legado inmortal.

Ray Bradbury es un maestro en transformar lo cotidiano en un terreno fértil para lo fantástico, lo poético y lo inquietante. En su relato El emisario, incluido en El país de octubre (1955), vuelve a desplegar su talento único para convertir los detalles más simples —el olor del otoño, el calor de un perro, la compañía de los visitantes— en un viaje emocional y, finalmente, terrorífico.

Página 2 de 8

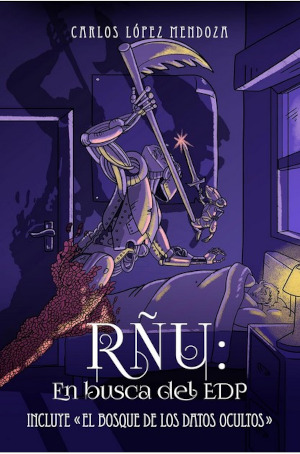

Haz clic en el botón para conseguir tu copia de "Rñu en busca del EDP" en Amazon.

Comprar ahora